國土是生態文明建設的空間載體,國土空間識別和演變規律研究一直是學術界關注的熱點。成都山地所鄧偉研究員團隊依托 973計劃項目“典型山地水土要素時空耦合特征、效應及其調控”,通過識別橫斷山區1990-2015年國土空間格局變化,分析不同海拔國土空間類型的數量、結構及其時空變化特征,探討和揭示了國土空間格局的自然和人文驅動機制。

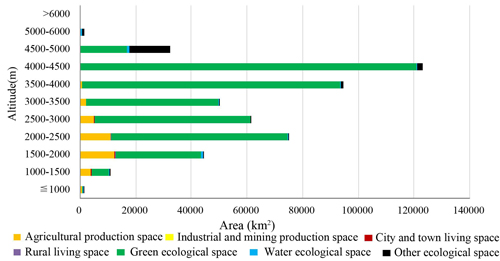

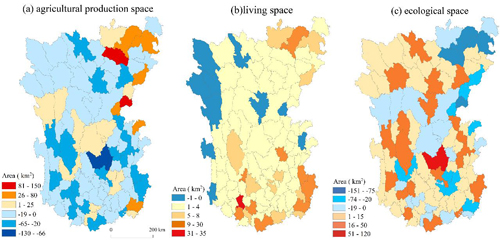

研究表明,橫斷山區國土空間水平和垂直方向的差異性明顯,西北部以生態空間為主體,生產、生活空間主要集中在東南部的云南高原。25年來橫斷山區生產空間持續減少,生活空間逐漸增加,生態空間波動變化。國土空間變化逐漸加快,并且區域差異更加突出。2000年后,橫斷山區生活空間明顯沿北東方向迅速擴張。

在縣域尺度上,海拔、坡度分別是限制橫斷山區生產空間、生活空間的主要自然因素。糧食產量、公路網密度是影響生產空間的主要因素,常住人口、城鎮就業人數、人口密度、公路網密度、城鎮居民可支配收入為影響生活空間的主要因素。西部大開發戰略和退耕還林工程的實施促使橫斷山區國土空間格局發生明顯變化。

目前橫斷山區國土空間仍面臨著高海拔工礦開發破壞生態壞境、坡耕地土壤侵蝕、自然災害脅迫等問題,因此未來橫斷山區國土空間的優化開發需要嚴格管控工礦生產空間,保障生態空間,落實基本農田保護,逐步實施坡耕地退耕,著力加強生活空間防災減災體系建設。

研究成果發表在學術期刊Journal of Geographical Sciences上。

全文鏈接:https://link.springer.com/article/10.1007/s11442-018-1488-7

不同海拔橫斷山區三生空間變化

橫斷山區三生空間變化的空間差異