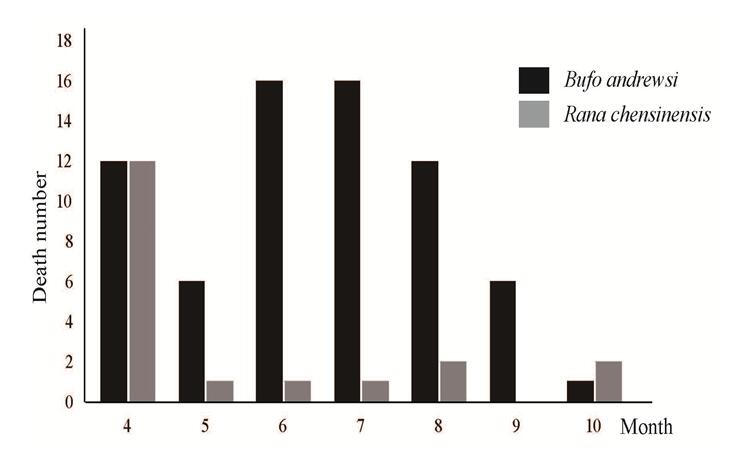

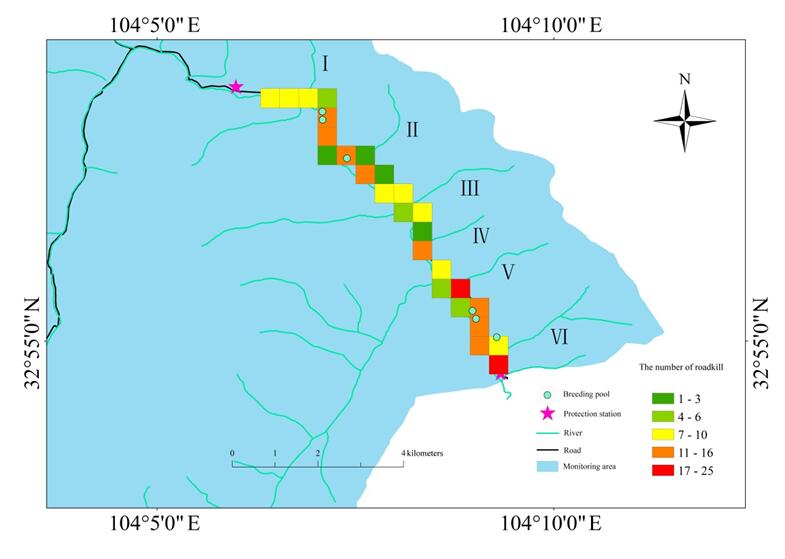

中國科學院成都生物研究所的碩士研究生章文艷,在導師李成副研究員的指導下,與王朗自然保護區合作開展了保護區內道路致死兩棲動物的研究。該研究選取了一條長10 km寬5.5 m的典型的山區四級公路,探究了兩棲動物道路致死的時間和空間分布特點以及導致兩棲動物死亡的誘因。結果表明兩棲動物道路致死在時間和空間上是聚集分布的,兩棲動物道路致死的高峰時期主要集中在4月、6月和7月,道路致死的高頻地點主要發生在靠近繁殖點的路段上。通過廣義線性模型分析了與兩棲動物道路致死相關的7個環境變量,發現兩棲動物道路死亡數和夜間車流量有著顯著的相關性。早期的研究證實車流量是影響兩棲動物道路致死的重要因素,據此管理部門出臺了禁止在保護區內開展旅游的措施。而本文首次揭示了夜間車流量才是決定兩棲動物道路致死的關鍵因素;最新的《科學》雜志上的一篇文章也顯示,在高人類干擾的環境下,動物夜晚出來活動的時間增至原來的1.36倍,建議在動物最活躍的時期限制人類活動;這些研究為保護管理部門調整生態旅游的對策提供了科學依據。

根據研究結果,我們提出了兩點針對性的減緩措施:一、針對時間的保護措施,建議在兩棲動物高死亡月份4月、6月和7月份,要嚴格限制保護區內夜間行駛的車輛,盡量將旅游活動安排在白天進行;同時減少保護區內的住宿人數,以有效降低保護區內夜間進出的車輛;二、針對空間的保護措施,兩棲動物生態涵洞應該建立在靠近繁殖點的路段,并且在周邊設立障礙墻以引導兩棲動物進入涵洞。本研究不僅能夠為王朗保護區開展生態旅游、實施兩棲動物保護提供了針對性的對策建議和科學支撐,也將為我國制訂在自然保護區的生態旅游規劃、促進生物多樣性保護和可持續發展的政策與法規方面提供決策依據。

該研究以題“Daytime driving decreases amphibian roadkill”發表于Peer J。該研究獲得環境保護部生物多樣性保護專項和國家自然科學基金項目的資助。

華西蟾蜍和中國林蛙在2017年不同月份的死亡數

王朗自然保護區內兩棲動物的死亡熱圖