植物根系將大量的光合作用固定的碳(C)分配到土壤中以獲取氮(N)素等養分。菌根共生是一種普遍存在的自然現象,有超過80%的陸地植物與菌根真菌形成互惠共生關系。因此,對于這些植物而言,其根系可以通過兩種途徑將根源C轉移到土壤中。一種是通過根系自身的分泌與周轉(簡稱根系C),另一種則是先將C分配到菌根真菌外延菌絲中,然后間接地輸入到土壤中(簡稱菌絲C)。兩種C源輸入可通過不同的作用途徑與機理來調控土壤養分循環過程,加劇了森林根系---土壤---微生物互作過程的復雜性和不可預知性。然而,目前的實驗研究和模型并未將根系自身與外延菌絲的作用區分開來,一定程度上限制了對森林根際生態學過程及其生態重要性的認知水平。

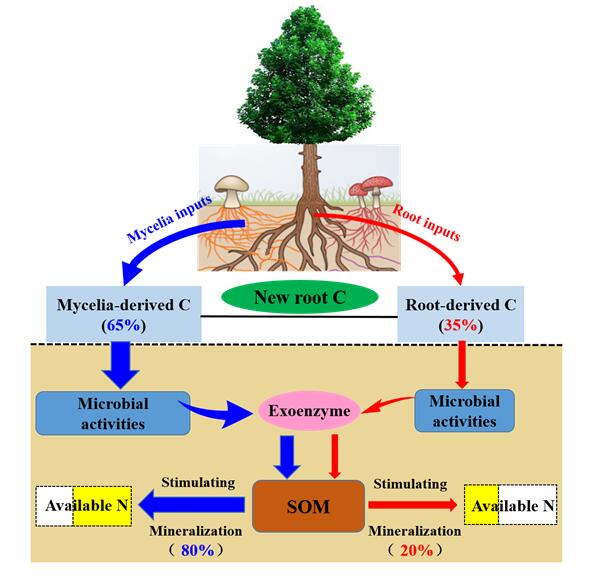

基于此,中國科學院成都生物研究所地下生態學學科組張子良博士在劉慶研究員和尹華軍研究員的指導下,以外生菌根高度共生的西南亞高山針葉林(人工云杉林和天然針葉林)為研究對象,采用不同孔徑的內生長管原位區分根系和外延菌絲并結合穩定同位素技術,研究了森林根系/菌絲C輸入對土壤N轉化過程的影響效應差異和相對貢獻。研究發現,與根系C輸入相比,菌絲C對土壤中新C輸入具有更大的貢獻,兩種林分中平均有三分之二的新C輸入來源于外延菌絲。人工林和天然林中的菌絲C輸入對土壤N礦化的促進作用分別貢獻了85%和77%,而根系C輸入的相對貢獻僅為20%左右;另外,兩種林分中單位質量菌絲C輸入比單位質量根系C輸入均誘導了顯著更大的土壤N轉化促進作用(大約為根系C輸入所產生作用的4倍)。該研究表明,相比于根系C輸入而言,菌絲C輸入在促進亞高山針葉林土壤N循環過程中起到了主導作用,這可能與菌絲C輸入具有更大的數量和質量有關。該研究進一步豐富和提升了典型高寒森林根系---土壤---微生物互作機理及其生態反饋效應的認知水平。

研究結果近期以“Mycelia-derived C contributes more to nitrogen cycling than root-derived C in ectomycorrhizal alpine forests”為題在線發表于國際生態學權威期刊Functional Ecology上。該研究得到了國家重點研發計劃項目、中科院拔尖青年人才項目和國家自然科學基金等項目的資助。

根系/菌絲C輸入對土壤N轉化過程的影響差異概念模型