在全球工業化過程中,人們對農業用地需求逐漸增加,土地利用方式發生劇烈變化,導致大氣二氧化碳濃度快速增加,進而引起氣溫升高等全球性生態環境問題,極端干旱、降雨等事件發生頻率增多,給人們的生產生活帶來巨大的影響。與碳耦合的氮元素是初級生產力的限制元素,土壤氮在溫室氣體氮氧化物的形成中起著非常重要的促進作用。氮沉降將導致土壤或水體酸化、富營養化、生物多樣性降低和溫室氣體排放增加等系列生態環境問題。因此,通過合理有效的管理措施削減溫室氣體排放,減緩全球變化十分重要,也成為世界上眾多國家、國際組織積極努力的重要目標之一。森林生態系統是全球主要的碳庫,其中森林土壤碳庫是地上植被碳庫的近3倍。因此,森林土壤碳庫潛能在溫室氣體減排過程中發揮著不可或缺的作用。研究海拔梯度對土壤碳庫的影響不僅有助于描述不同海拔的植被模式和營養庫,而且有助于研究環境控制對生態系統功能的影響。研究海拔梯度上土地利用方式的變化對土壤有機碳分布及其在不同生態系統中的分異有利于我們深入理解土壤有機碳庫對生物、非生物、環境和人為活動的響應。目前,在土壤有機碳隨海拔、土地利用、樹種、年齡序列等的變化研究方面有大量的報道,為理解土地利用類型和管理措施對土壤有機碳庫的影響提供了大量有用的信息,但有關土地利用類型、土地使用年限、海拔和土壤深度等對土壤有機碳和氮的多因素影響研究卻較為缺乏。

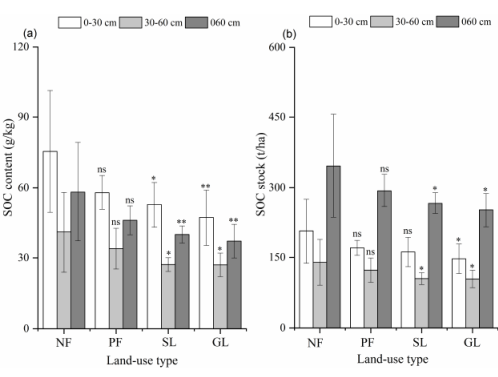

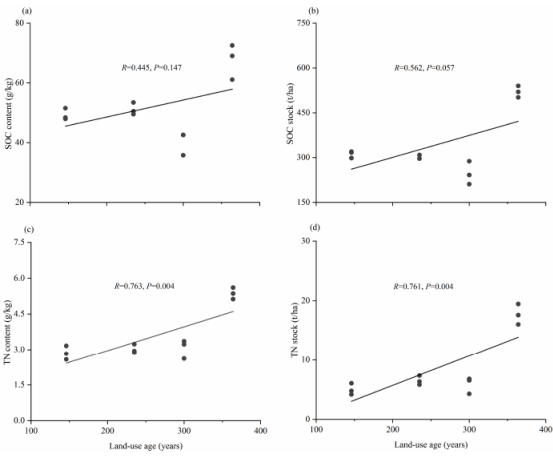

中國科學院成都生物研究所生態過程與生物多樣性組來自南蘇丹的博士研究生Meta Francis Justine在博士生導師潘開文研究員的指導下,測定了青藏高原東緣四川省九寨溝縣4種不同土地利用類型(天然林、人工林、灌叢、草地)下的土壤有機碳和總氮含量,計算了土壤有機碳和氮固存潛力。結果顯示:土壤有機碳和總氮儲量與土地利用的年限顯著相關,與海拔不存在相關性,土地利用類型僅與有機碳儲量顯著相關,表明土地利用年限是影響土壤有機碳和總氮的決定因素。土壤平均碳固存潛力為289.18 t·ha-1,其中天然林、人工林、灌叢和草地土壤碳固存潛力分別為:345.86 t·ha-1、293.19 t·ha-1、266.45 t·ha-1和251.23 t·ha-1。在天然林向人工林、灌叢和草地轉換后,土壤碳損失分別達17.96%、29.80%和37.66%,若將草地恢復為天然林、人工林或灌叢,碳收益將分別增加27.36%、14.31%和5.71%。因此,森林砍伐和天然林轉化為其他土地利用類型所損失的碳無法與其后的碳收益相匹配,天然林在生態保護和退化土地修復中更有匯集碳的優勢。研究結果表明,保護天然林和恢復森林,尤其是按照天然林的群落結構,修復管理人工林對土壤固存碳庫,減少碳排放具有十分重要的作用,這為森林生態系統碳氮管理和可持續經營、碳匯貿易提供了科學依據。

該研究獲得國家重點研發計劃(2016YFC0502101)、國家自然科學基金(31500517)和CAS-TWAS院長獎學金的資助。近日以“Does Land-use age influence carbon cycling in the Tibetan Plateau?”為題發表于國際學術期刊Journal of Geophysical Research-Biogeosciences。

高山區人工林和天然林(潘開文攝影)

4種土地利用類型中土壤碳含量和儲量

土地利用年限與土壤有機碳和總氮含量及儲量的相關性