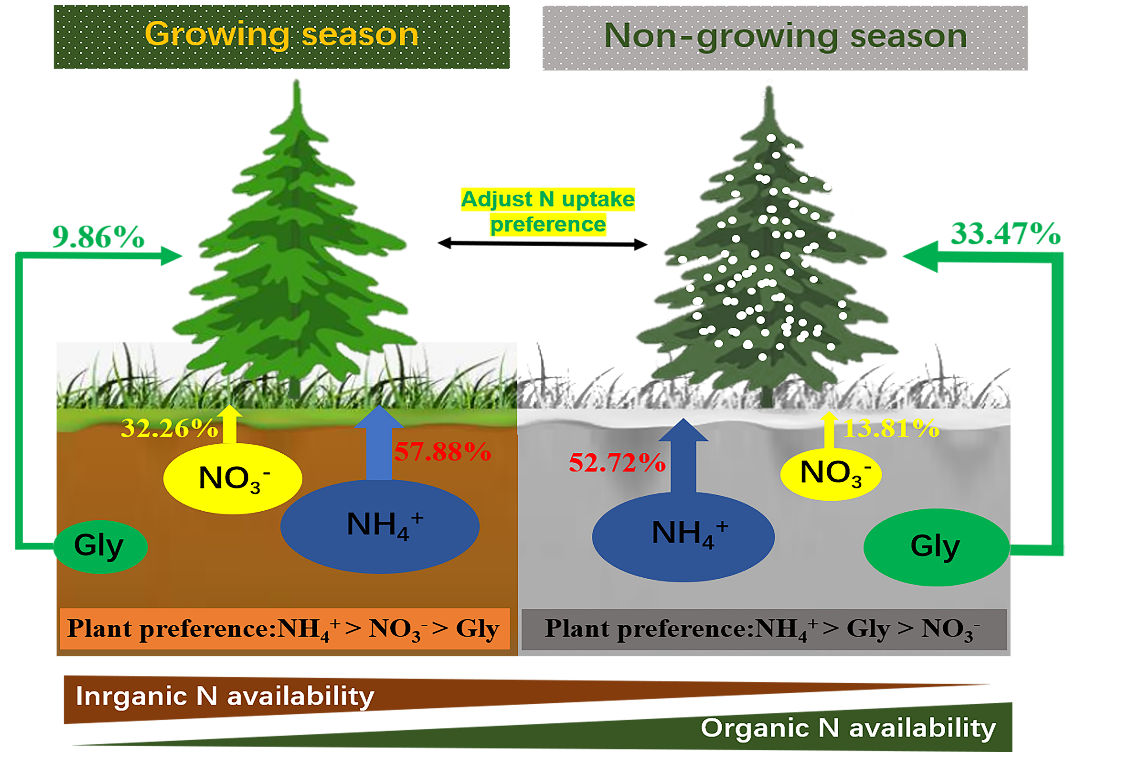

基于此,中科院成都生物研究所森林生態過程與調控項目組尹華軍研究團隊以青藏高原東緣外生菌根真菌高度共生的亞高山針葉林為研究對象,采用原位穩定同位素15N標記技術,通過數學模型評估了生長季節和非生長季節亞高山針葉林對土壤不同形態氮素(NH4+、NO3-和氨基酸)的吸收偏好,并定量分析了不同氮素對植物氮養分吸收的相對貢獻。結果表明:1)盡管土壤無機氮是該區森林的主要氮源(土壤NH4+對植物總氮吸收量的貢獻率超過50%),但土壤有機態氮(氨基酸)在亞高山森林氮素供應中也發揮了重要作用,是亞高山森林N養分吸收中的一種重要補充氮源,尤其在土壤氮素礦化受限更嚴重的非生長季(非生長季氨基酸對植物總氮吸收的貢獻率高達33.47%,顯著高于生長季的9.86%);2)植物對不同形態氮素的吸收偏好呈現出顯著的季節動態變化(生長季轉向非生長季時,植物對土壤氨基酸的吸收偏好顯著增大),表明植物氮素吸收偏好調整可能是該區森林應對季節變化的一種適應性策略;3)通過結構方程模型分析表明,隨季節波動的土壤溫度誘導了土壤不同形態氮庫的動態變化,這直接驅動了植物對不同形態氮素的吸收偏好發生了明顯的季節性變化。本研究結果為森林養分吸收具有明顯的季節性差異這一觀點提供了直接的試驗證據,并豐富和提升了對多變環境條件下森林養分獲取策略與適應機制的認知水平。

上述研究結果近期以“Seasonal variations in plant nitrogen acquisition in an ectomycorrhizal alpine forest on the eastern Tibetan Plateau, China”為題發表在國際土壤學期刊《Plant and Soil》 (2020)上。該論文第一作者為成都生物研究所郭婉璣博士和美國克萊姆森大學張子良博士,通訊作者為尹華軍研究員。

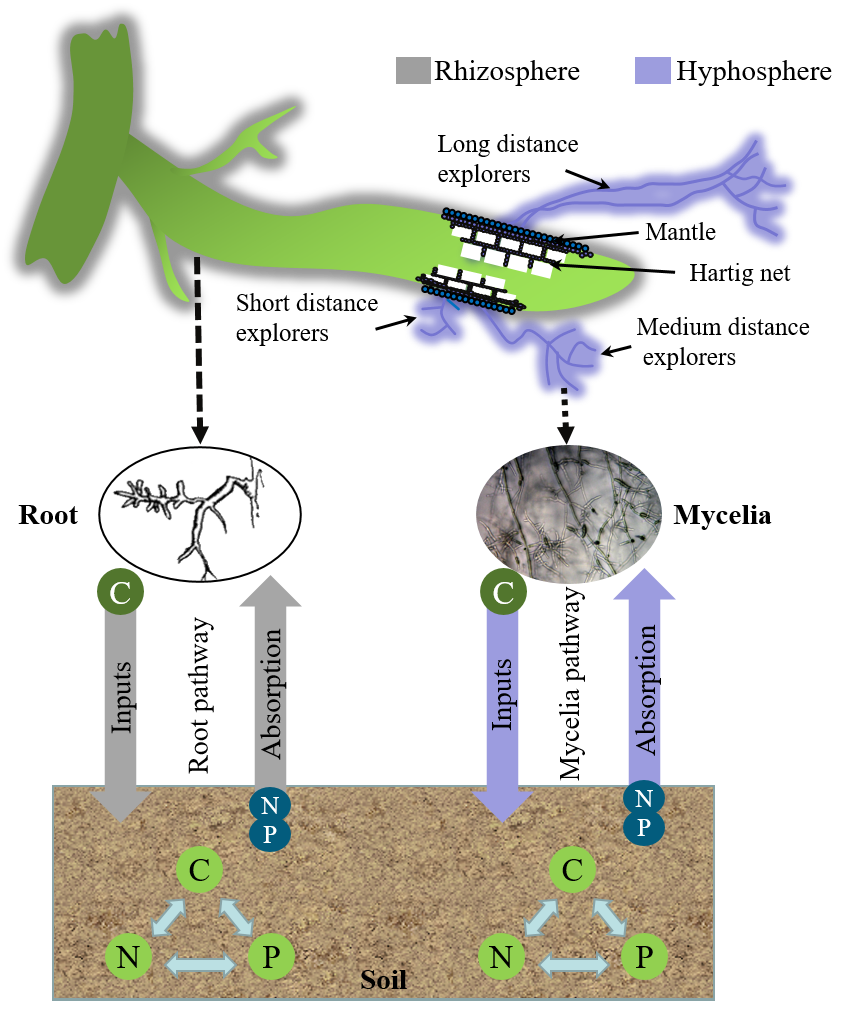

另外,研究團隊前期所開展的一項關于高寒森林根系/菌絲途徑調控植物氮吸收的研究也受到了國際同行的廣泛關注。2020年6月,應國際土壤學權威期刊《Soil Biology & Biochemistry》主編Karl Ritz教授邀請,森林生態過程與調控項目組張子良博士和尹華軍研究員針對該研究中所提出的“根系途徑”和“菌絲途徑”概念框架、生態學內涵(圖2)、以及本研究技術/方法的有效性和適用性進行了深入的討論。相關內容近期以“Letter to the Editor”的形式發表在《Soil Biology & Biochemistry》 (2020)上,并得到了Karl Ritz教授高度評價。

上述研究得到了第二次青藏高原科學考察研究、中科院前沿科學重點項目和國家自然科學基金等項目的聯合資助。

圖1 亞高山針葉林植物氮素獲取的季節性變化概念模型

圖2森林根際和菌絲際及其介導的土壤C-養分過程概念框架示意圖