與人類相似,動物的行為表現(如探索、冒險、社群交往)在不同時段或不同場景常常存在顯著的個體間差異,這種差異又稱為動物“個性”(animal personality)。個性在動物界普遍存在,且在物種形成、疾病流行與傳播、種群入侵等生態和演化過程中扮演重要的角色。因此,闡明動物個性的演化和維持機制是當代生物學研究的重要課題。

已有模型研究表明,行為表現與生理狀態個體內差異的耦合是個體間差異產生的重要機制。當行為表現與生理特征個體內差異存在正反饋時,二者將逐漸啟動共演化或共發育過程,進而導致個體間差異。相反,當行為表現與生理特征個體內差異存在負反饋時,個體間差異則無法演化。模型研究也表明,生態選擇壓力是決定行為表現與生理狀態反饋方式的重要因素。然而,迄今為止,生理特征─個性耦合關系隨生態環境變化而變化這一假設還未得到實驗驗證。

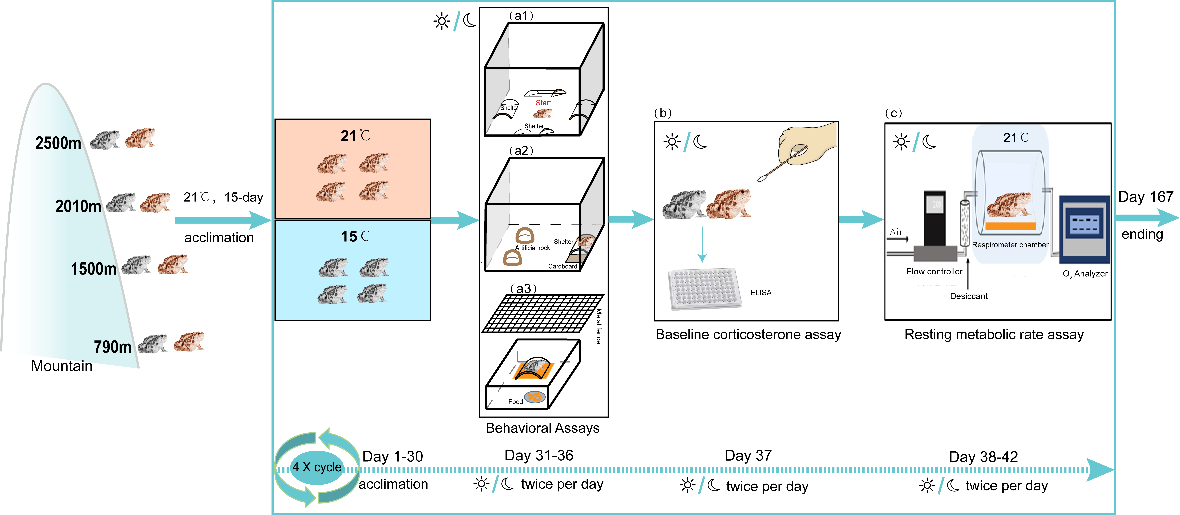

基于此,該研究以海拔分布跨度極大(0- 4300 m)的典型兩棲動物中華蟾蜍(Bufo gargarizans)為研究對象,采用重復測量的研究范式(圖I),結合多變量混合線性模型與結構方程模型等統計方法,探究海拔梯度和熱馴化條件對靜止代謝率、基礎皮質酮與探索和冒險個性共變關系的影響。

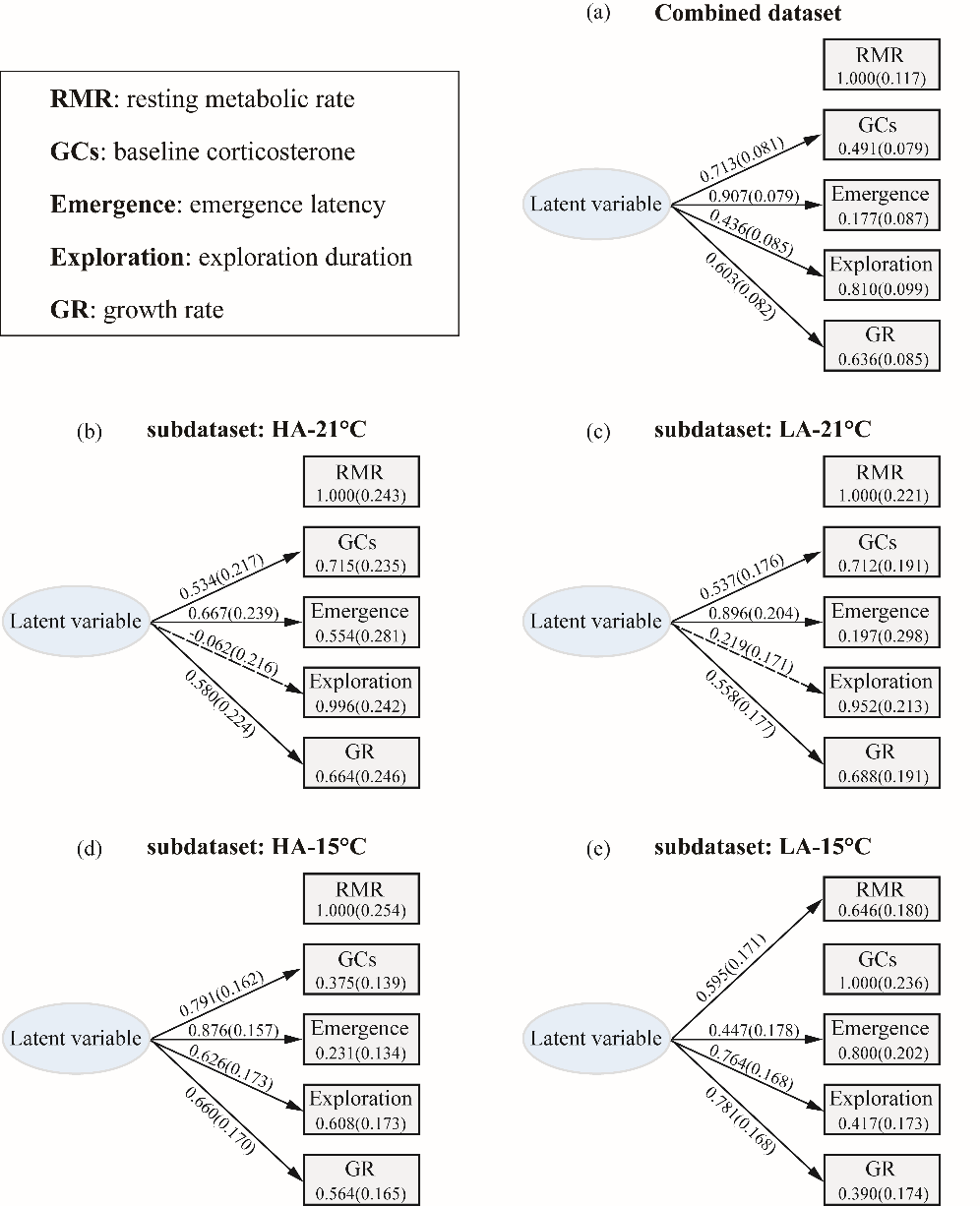

結果表明:1)在低海拔環境下,生理特征個體間差異與個性的關聯方式高度可塑:在暖溫馴化(21℃)條件下,冒險個性與基礎皮質酮個體間差異正相關;在低溫馴化(15℃)條件下,冒險個性、探索個性與靜止代謝率正相關(圖II)。2)在高海拔環境下,生理特征的個體間差異與個性的關聯方式較為穩定:冒險個性始終與基礎皮質酮個體間差異正相關。3)能量管理模型適應性調節是低海拔環境下生理特征個體間差異與個性關聯方式發生轉換的關鍵因素。總之,這些結果提示,驅動中華蟾蜍個性的生理狀態可以隨短期或長期的熱生物學經歷的變化而改變,支持生理特征─個性耦合背景依賴性假說。

上述研究成果近期以“Context-dependent effects of thermal acclimation on physiological correlates of animal personality in Asiatic toads”為題,在線發表于英國皇家學會經典期刊“Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences”(https://doi.org/10.1098/rspb.2024.1012)。論文第一作者為中國科學院成都生物研究所博士研究生譚松(現為生物所在站博士后),通訊作者為陳競峰副研究員,加拿大圭爾夫大學傅金鐘研究員為共同作者。該項研究得到國家自然基金(No. 31370431、No. 31729003),生態環境部生物多樣性調查與評估項目(2019HJ2096001006)以及加拿大NSERC項目支持。

圖I?實驗設計流程

圖II 結構方程模型展示不同環境條件下生理和行為特征個體間差異的關聯性