????青藏高原高山和極高山廣布,高山凍土中蘊藏大量有機碳,在氣候變暖影響下可能存在分解風險。尤其是,越冷的地區碳排放對溫度變化可能更敏感。然而,以渦度相關系統為代表的測定手段很難區分植物排放和凍土CO2排放。非生長季,植物處于休眠狀態,為解析凍土直接CO2排放提供了獨特的“窗口期”。成都山地所研究團隊通過強化羌塘高原碳通量監測并開展數據整合,對青藏高原及周邊地區非生長季CO2排放的海拔模式開展了系統研究。

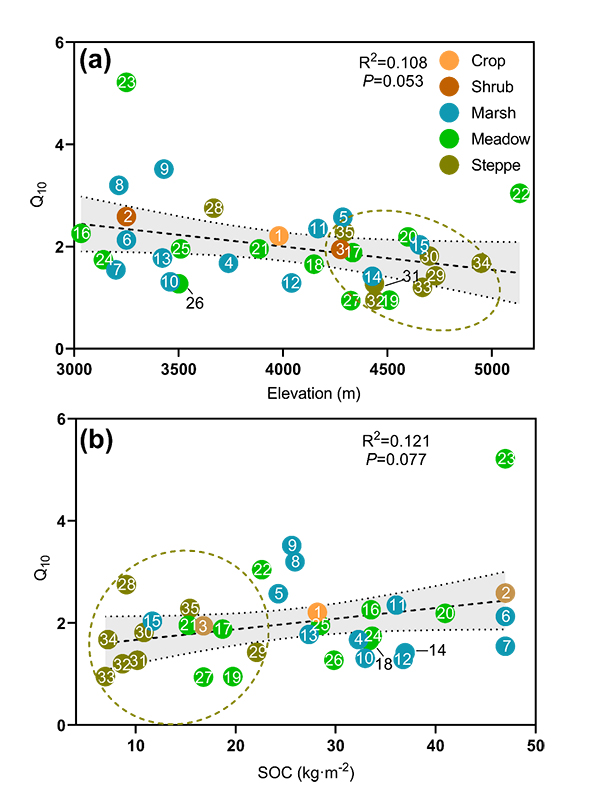

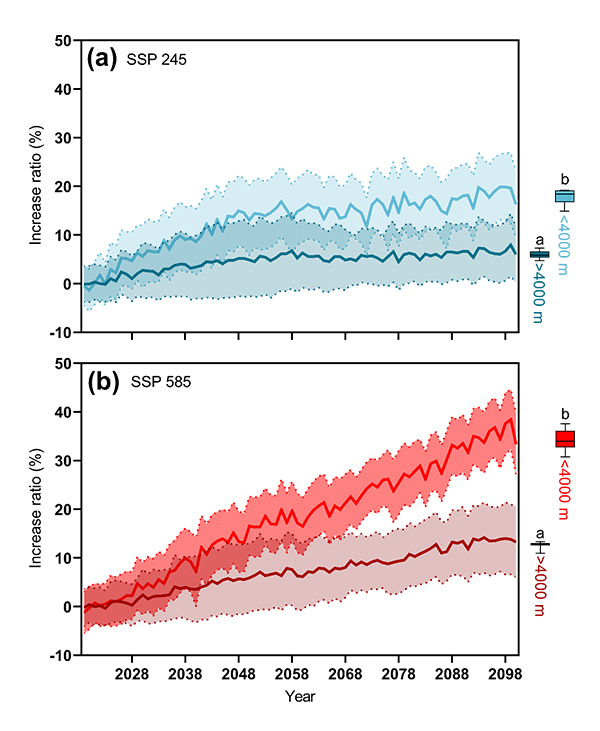

????研究表明,土壤CO2排放量隨海拔升高而顯著下降,其海拔模式由土壤有機碳決定。CO2排放的溫度敏感性同樣隨海拔升高而降低,這一海拔模式同樣由土壤有機碳決定——這一發現與此前預期有所差異。到本世紀末,4000米以上地區CO2排放增幅顯著低于較為溫暖的低海拔地區,也顯著低于北極地區。因此,底物供應是決定青藏高原凍土CO2排放強度和釋放潛力的關鍵。以羌塘高原為代表的連續多年凍土區土壤有機質有限,導致CO2釋放受限,這印證了此前研究團隊提出的“植物主導青藏高原碳反饋”的觀點。“海拔越高>>>底物供應越有限>>>碳排放對氣候變暖反應越弱”,這一科學發現為高山凍土碳循環的預測提供了關鍵的科學依據。

????上述成果以The negative elevation-dependent pattern of non-growing season CO? loss from alpine frozen ground為題,發表在Geophysical Research Letters上。成都山地所博士后鄧昭衡、在讀碩士生范家彬是本文第一作者,魏達研究員、王小丹研究員為本研究的通訊作者。該研究得到了中國科學院西部之光交叉團隊項目、中國科學院青年創新促進會、西藏自治區重大科技專項和成都山地所自主部署項目等的支持。

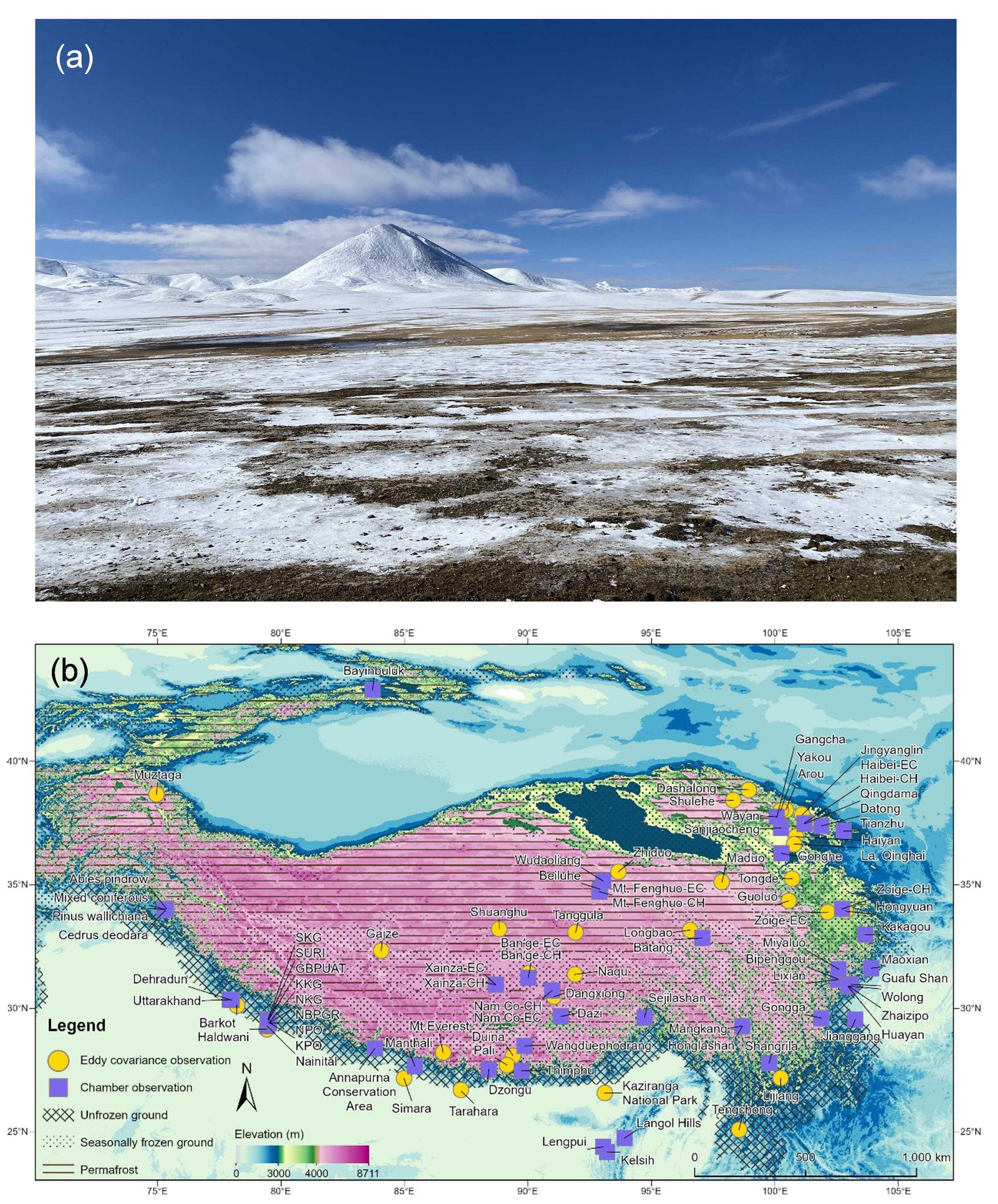

青藏高原多年凍土區冬季典型景觀及碳通量監測點分布

非生長季CO2排放溫度敏感性的海拔格局及其與土壤有機碳含量的關系

青藏高原不同海拔非生長季CO2排放在兩種氣候情景下的增幅