????磷素是生命體必需的營養物質和能量來源。跨介質遷移路徑和通量是多圈層生物地球化學循環模型構建的理論基礎,磷素循環對非線性自然過程和人類活動影響的響應與預測是全球變化研究的前沿科學問題。凍融相變對磷素的活化機制以及混合營力下的磷循環動力過程具有復雜性,土壤磷庫變化參量是制約傳統模型預測精度的關鍵所在。

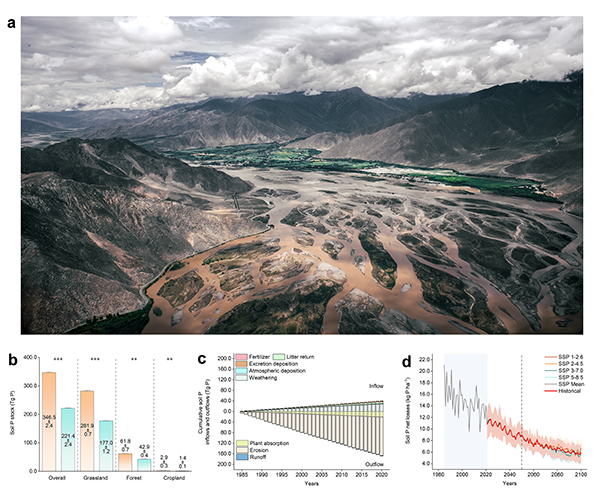

????為解決上述科學問題,成都山地所西藏生態環境創新團隊通過長期積累,建立凍土標本庫和土壤磷數據集,系統評估了1980s和2020s的凍土磷密度與儲量變化和歷史軌跡。自主研發了基于質量平衡原理的生態系統磷流模型(MPFE),開展SSP1-RCP2.6、SSP2-RCP4.5、SSP3-RCP7.0和SSP5-RCP8.5等情景預測。研究發現,青藏高原凍土表層土壤(0-30 cm)磷密度從1980s的1583.8 ± 67.6 kg P ha-1下降至2020s的1046.4 ± 32.0 kg P ha-1。土壤磷儲量減少了125.1 Tg P,下降幅度為36.1%。土壤磷年均流失量達3.5 Tg P yr-1,相當于中國農田年磷肥施用量的83%。水蝕貢獻了總磷輸出的82.3%,遠高于風蝕(4.0%)和植物吸收(13.7%)的貢獻率。青藏高原生態工程實施減少磷損失量0.29 Tg P。到本世紀末,表層土壤磷儲量預期僅為1980s的20.3%,凍土磷素快速流失導致氮磷失衡加劇植物磷限制,增加了水環境富營養化風險并產生廣域效應。該研究為凍土區生物地球化學循環提供了理論和方法,為青藏高原生態環境保護提供了重要的科技支撐。

????研究成果以Soil phosphorus crisis in the Tibetan alpine permafrost region為題,發表在Nature Communications上。該研究得到了第二次青藏高原綜合科學考察研究、國家自然科學基金等項目資助。成都山地所洪江濤副研究員、博士生龐博為共同第一作者,王小丹研究員為通訊作者。

????鏈接

?