日前,由中國科學院成都山地災害與環境研究所山區發展研究中心傅斌副研究員、王玉寬研究員等完成的學術專著《山區生態補償標準研究》由科學出版社正式出版發行。

生態補償是建設生態文明的重要途徑,其重要性、必要性和緊迫性已經得到社會各界的廣泛認同,是當前中央和地方關注的熱點。成都山地所傅斌副研究員在中國科學院西部之光項目“基于GIS的生態補償標準”等項目的資助下,在四川大熊貓世界遺產地核心區-四川省寶興縣開展了山區生態補償標準的理論和方法研究,提出了基于生態系統服務價值和生態補償成本的標準制定方法。

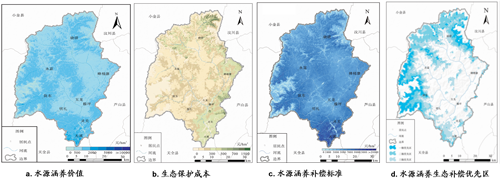

《山區生態補償標準研究》在系統回顧國內外生態補償標準研究的基礎上,針對西部山區自然和人文要素具有高度空間異質性的特點,結合我國西部山區復雜多樣的自然環境特點,介紹了如何采用地理信息系統和生物物理模型,進行生態補償標準的確定,提出了針對不同補償目標的生態補償標準。采用生態服務評估模型,對關鍵生態系統服務-水源涵養、土壤保持、碳吸收和生物多樣性進行了評價。基于成本-價值理論,提出生態補償的成本構成包括保護成本、環境成本和機會成本。利用地理信息系統,開發了生態補償成本空間化評估模型,對生態補償成本進行了空間制圖。通過權衡生態服務價值和生態補償的成本構成,提出了按生態系統服務、生態系統類型和生態保護地的補償標準。根據問卷調查,進一步分析了與生態補償有關的支付意愿和受償意愿,提出了針對不同補償方案的補償標準。最后采用最大熵模型Marxan,提出了不同保護目標下的生態補償優先區,為實施生態補償提供了可行性的方案。

該書可供發改、環保、水利等部門的管理者,以及資源、環境、管理領域的科研人員和高等院校相關專業師生閱讀參考。