圍繞5.12汶川地震等加劇次生山地災害的作用可以延續多少年、經過多長時間受地震影響區域的剝蝕速率可以回到震前、歷史時期同類型地震對人類帶來怎樣的災害影響等問題,中科院成都山地災害與環境研究所陳寧生研究員團隊選擇龍門山地震帶的白沙-龍溪河流域中下游為研究對象,針對2009年-2014年的山洪泥石流事件引發的剝蝕數量開展調查研究,并結合震前的區域剝蝕研究成果及其它地震山區剝蝕特征,揭示了區域剝蝕速率的波狀動態過程及山洪與泥石流災害的演化特征,并討論了成都古城在災害影響下的遷移可能性。

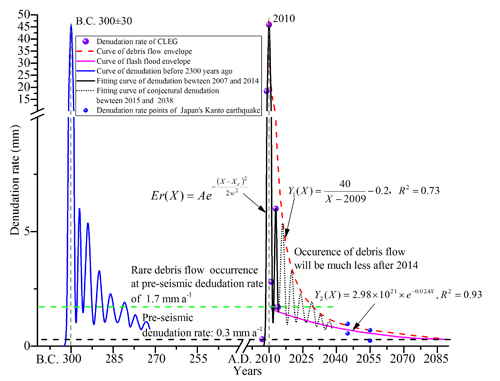

研究發現,龍門山區強震以后區域的剝蝕過程表現為波狀震蕩衰減過程,并由區域松散固體物質的數量變化、土體固結的過程、生態環境和降水的波動性決定。該過程可用高斯方程模擬,方程由2個包絡線控制,上包絡線代表剝蝕的峰值,是一個先大后小的雙曲線下降過程,下包絡線代表剝蝕的低谷數值隨時間的變化,呈指數下降。2007-2010年,區域的剝蝕速率出現一個強烈增加過程,剝蝕速率從0.3mm/a增加到18.4mm/a,再增加到45.9mm/a。至2011年回落到2.8mm/a, 2012年為1.70mm/a,2013年略有增加達6.0mm/a,2014年再次回落到1.7mm/a。通過模擬測算,大約在81年后,區域的侵蝕模數降為0.3mm,回到震前狀態。測算顯示,汶川地震26年后的2034年峰值剝蝕速率降到了泥石流不發育的2014年的1.9mm/a的水平, 可推算此后應無大規模泥石流發生。

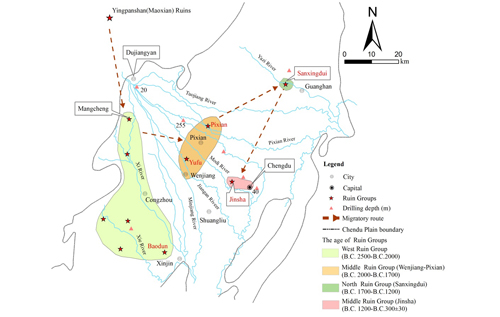

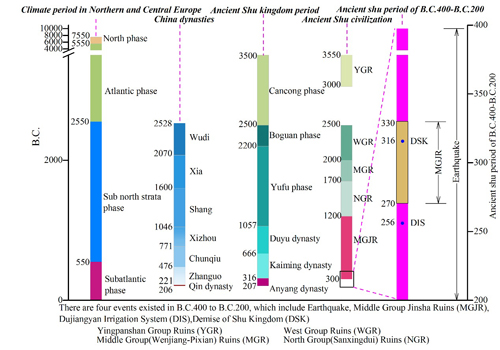

分析龍門山成都區域,震后災害面積占區域總面積的14.7%,2009年-2014年因災死亡177人,平均每年29.5人,為震前的22倍,造成的經濟損失11.5億元,平均每年1.92億元,是震前的1.6倍。基于將今論古原則,推斷歷史上成都古城鎮遷移的最大可能因素應是山洪泥石流災害,歷史上最近一次金沙古城的毀滅與2300-2600年前的區域大地震時代背景吻合。因此,地震活動引發大規模山洪泥石流災害可以解釋成都古城人類遷移的過程。公元前300年左右龍門山區發生強烈地震,之后發生山洪泥石流,毀滅金沙遺址(金沙遺址毀滅年代2350年前),蜀國國力的衰弱導致公元前316年被秦國所滅。同時,為充分利用岷江上游水資源,提高防災減災能力,公元前256年左右蜀郡太守李冰父子在前人鱉靈開鑿的基礎上組織修建大型水利工程都江堰,促使成都平原發展成為水旱從人、沃野千里的“天府之國”。

以上研究得到國家自然科學基金(41661134012、41671112、51409243、41402283)和中科院成都山地所“一三五”重點培育方向項目(SDS-135-1705)的聯合資助,相關成果發表在國際學術期刊Geomorphology上,可用于預測我國及全球其他地震濕潤山區的剝蝕和災害過程。

鏈接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169555X18300564

成都龍門山區剝蝕速率隨時間的演化過程模式

成都平原古人類遷徙圖成都平原古人類遷徙圖

古代氣候變化與古代文明階段的對比