溝蝕是一種劇烈的土壤侵蝕形式,而植被對溝蝕的控制效益存在“降低侵蝕為主”和“增加沉積為主”的分歧。沖溝溝頭是溝蝕發育最活躍的區域,在這一區域溝床植被對股流的水動力特性、溝床的侵蝕及徑流-侵蝕耦合關系的影響鮮有研究報道。成都山地所熊東紅研究員團隊在973計劃項目、國家自然科學基金等的資助下,基于山地所元謀站的原位溝頭小區開展了相關的放水沖刷模擬實驗,基于實驗模擬了溝頭下游不同植被帶長度對溝頭小區徑流及侵蝕過程的影響。該研究推進了溝頭區域植被對徑流及侵蝕過程影響機制的認識,為后續沖溝的植被恢復與治理技術提供了理論基礎。

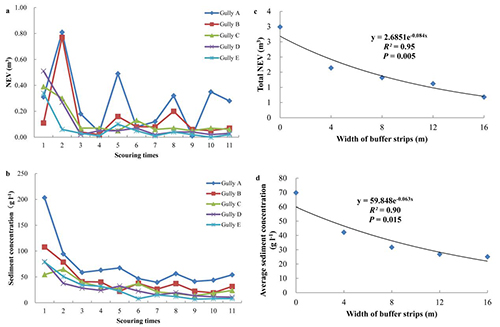

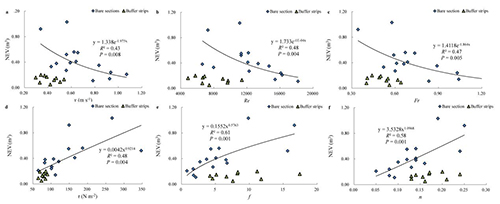

研究結果表明,溝床植被(扭黃茅)覆蓋區域的水動力參數只有裸地區域(無植被)的56%-70%,而徑流阻力特性卻是裸地區域的1.2-1.5倍;沖刷的侵蝕總量(NEV)及平均徑流泥沙含量(Average sediment concentration)均隨著溝床長度的增加呈指數遞減;裸地區域的水力學參數與侵蝕總量均有較好的相關性(0.43<R2<0.61,P<0.01),但在植被區域徑流-侵蝕的耦合關系不顯著。植被區域的平均凈沉積量是裸地區域的1.75倍,且上游凈產沙量(NEVu)及流速(v)呈線性相關(R2=0.91,P<0.01),但植被區域和裸地區域的的凈侵蝕量均遠遠高于凈沉積量。植被的分流效應可以用徑流曲率指數(Braid Index)進行表征,其數據隨著沖刷次數的增加及植被帶長度的增加呈顯著的增長關系。綜合來看,溝頭下游溝床的植被帶的主要作用是有效降低溝床的侵蝕產沙,其作用機制是通過植被對徑流的分流效應結合根系固土效應共同作用的結果。

研究成果發表在國際學術期刊Land degradation & development上。

全文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ldr.2943

植被對溝床股流動、阻力特性的影響

植被帶長度對溝床侵蝕及徑流泥沙含量的影響

植被對溝床徑流-侵蝕耦合關系的影響