山洪泥石流監測預警是當前山區減災研究的熱點和工作重點,同時也是難點。科學準確的監測成果為即時預警提供重要依據。汶川地震后,各級部門針對災區山洪和泥石流開展了大量監測工作,但由于缺乏系統、準確的監測成果,給災區山洪和泥石流研究帶來很大的不確定性。自2013年起,在崔鵬院士指導下,郭曉軍副研究員帶領團隊在汶川地震災區系統開展了相關工作,實現了對山洪、泥石流的準確監測,為科學研究提供了第一手資料,揭示了山區降雨不均勻性、泥石流上下游演進過程和不同尺度流域水文過程等一系列科學問題。

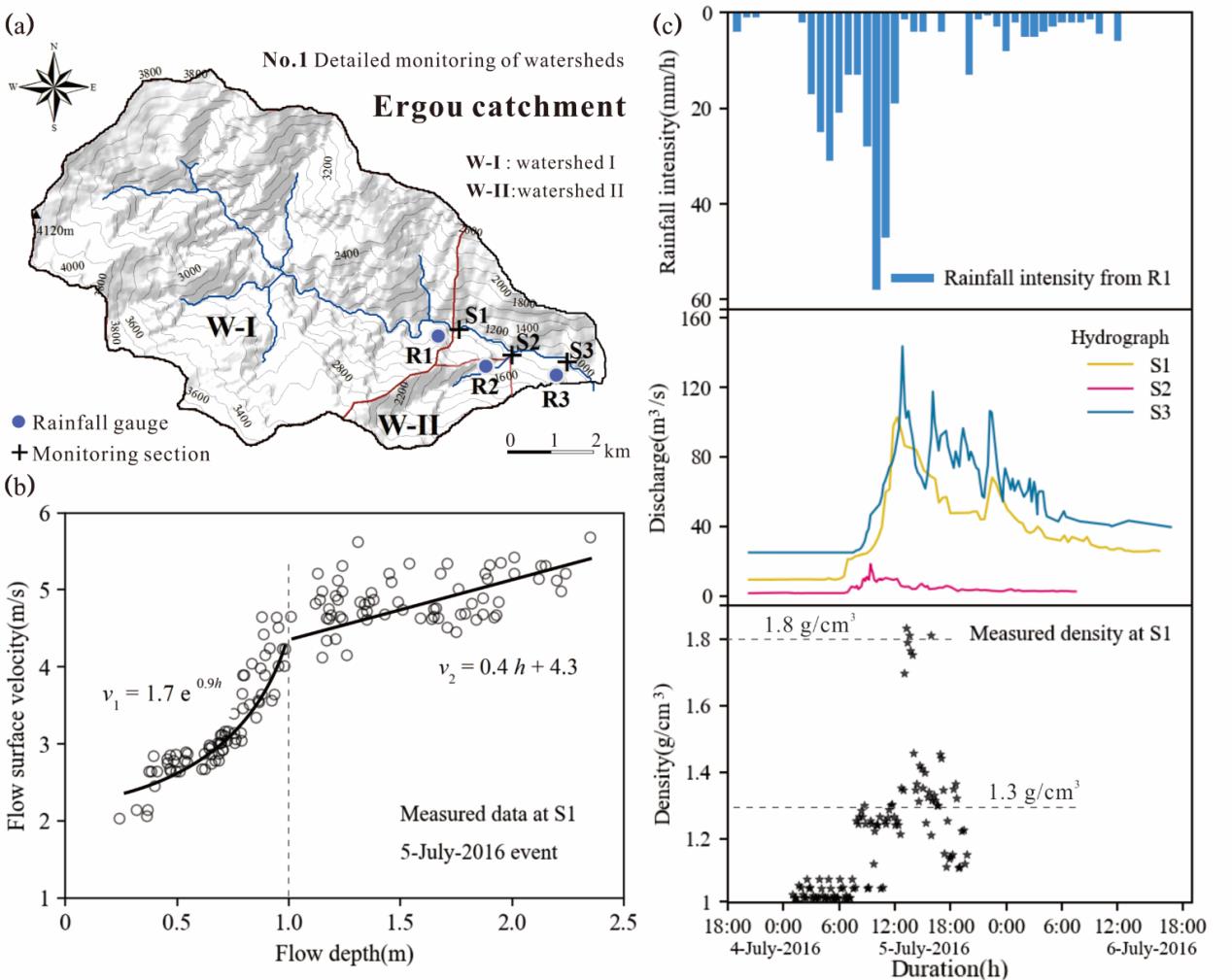

研究團隊通過系統監測,分析了不同尺度流域內泥石流行為的差異,探討了山區流域河道糙率的確定方法、流速-水深關系、總量確定方法,并建立了泥石流形成的準確降雨閾值。研究團隊捕捉到汶川縣小流域洱溝2014-2016年間50余次洪水和8次泥石流,繪制出降雨過程和流量過程線。從監測成果來看,流域內部與溝口降雨量有著明顯差異,且降雨量隨海拔增加;災區的泥石流多為陣發性稀性泥石流,每次陣流持續約數十分鐘,密度不超過1.85g/cm3;泥石流峰值流量可達平時流量的十余倍;山洪和泥石流存在一定的水深和流速界限。除此之外,崔鵬院士團隊也在都江堰市龍溪河和茂縣吉魚溝等不同氣候區建設了監測示范區,將陸續為震后山洪泥石流的研究提供寶貴素材。

該研究陸續得到了中科院重大部署項目(KZZD-EW-05-01)、“十二五”國家科技支撐計劃課題(2012BAK10B04)、四川省科技計劃項目(2014SZ0163)及中科院青促會項目等的支持,相關成果發表于國際期刊Geomorphology [321(15): 153-166]。

原文鏈接: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169555X18303210

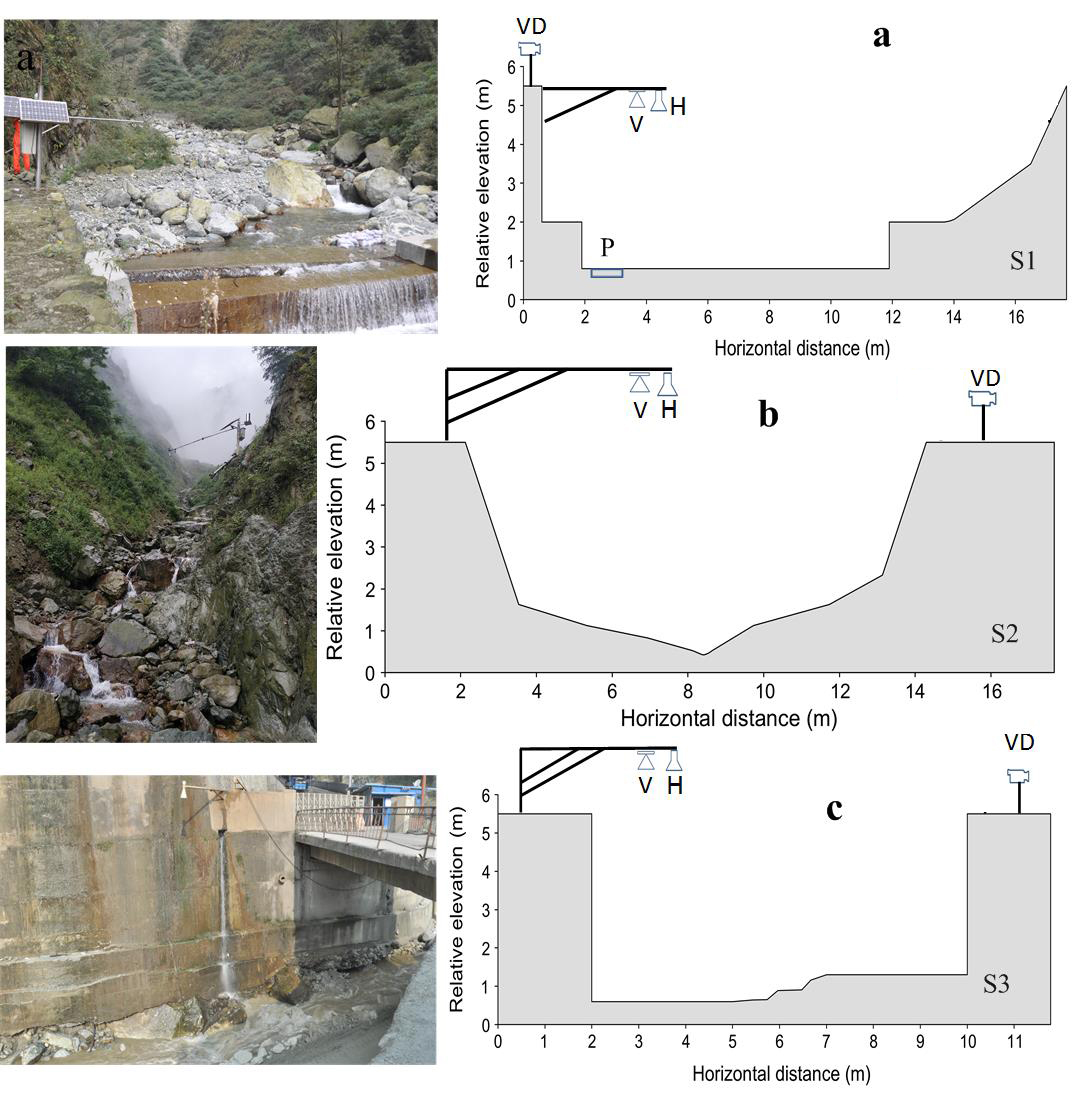

監測斷面形態和儀器布設情況:VD–視頻監測;H–泥(水)位監測;V-流速監測;P-壓力監測設備

2016年7月5日泥石流過程和相關數據分析:(a) 洱溝監測設備布設圖; (b) 流速-水深關系; (c) 2016年7月5日事件的降雨、徑流和密度監測成果