2017年8月8日,世界自然遺產——九寨溝突發震級為Ms 7.0的走滑型強震,震源深度為20km(33.20°N, 103.82°E),造成25人遇難。地震誘發數以千計的同震滑坡,為泥石流提供了豐富松散固體物源,增大泥石流的危險性。因此,如何在無長期監測數據的情況下,快速準確評估震后次生災害對保護國家瑰寶具有十分重要意義,而現有的評估方法鮮有考慮震后泥沙補給量的變化。為弄清震后泥沙補給量變化對泥石流的影響,中科院成都山地所胡凱衡研究員帶領團隊對九寨溝流域展開了詳細的野外調查并取得重要進展。

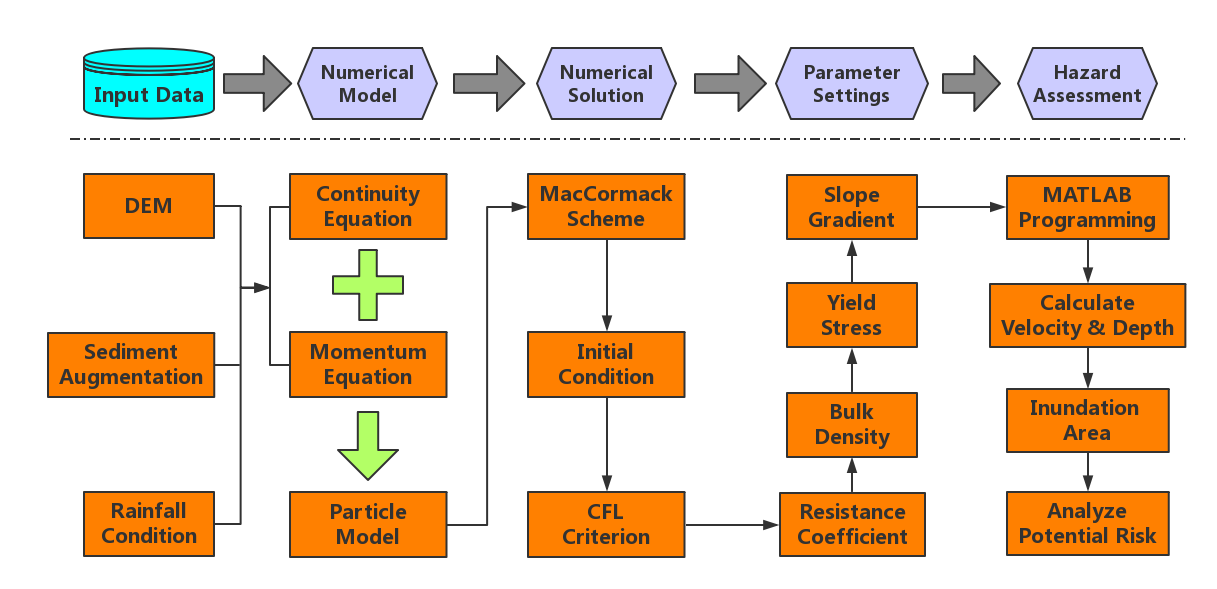

研究團隊結合實地考察與遙感解譯技術,在九寨溝流域內發現83處地震誘發的崩滑體,主要集中在距震源斷層3 km的范圍內。調查發現流域內扎如溝、荷葉溝、樹正溝、則查洼溝、以及下季節海子溝泥沙增量較大,震后發生泥石流的可能性最高。后期通過多期高清遙感影像和無人機相片,解譯獲取地震前后五條泥石流溝的泥沙增量。由此,結合泥沙增量、流團模型、以及數值模擬手段開發一套完善的泥石流災害評估方法,并通過震后下季節海子溝泥石流事件驗證了方法的可行性。利用新方法,評估了上述五條泥石流溝的規模、沖出距離、堆積范圍、堆積深度等泥石流關鍵特征參數,并制作泥石流危險分區圖,為震后九寨溝景區土地利用規劃、泥石流次生災害防治等提供參考依據。

該研究最近發表在國際知名期刊Engineering Geology

文章鏈接:https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2019.05.004

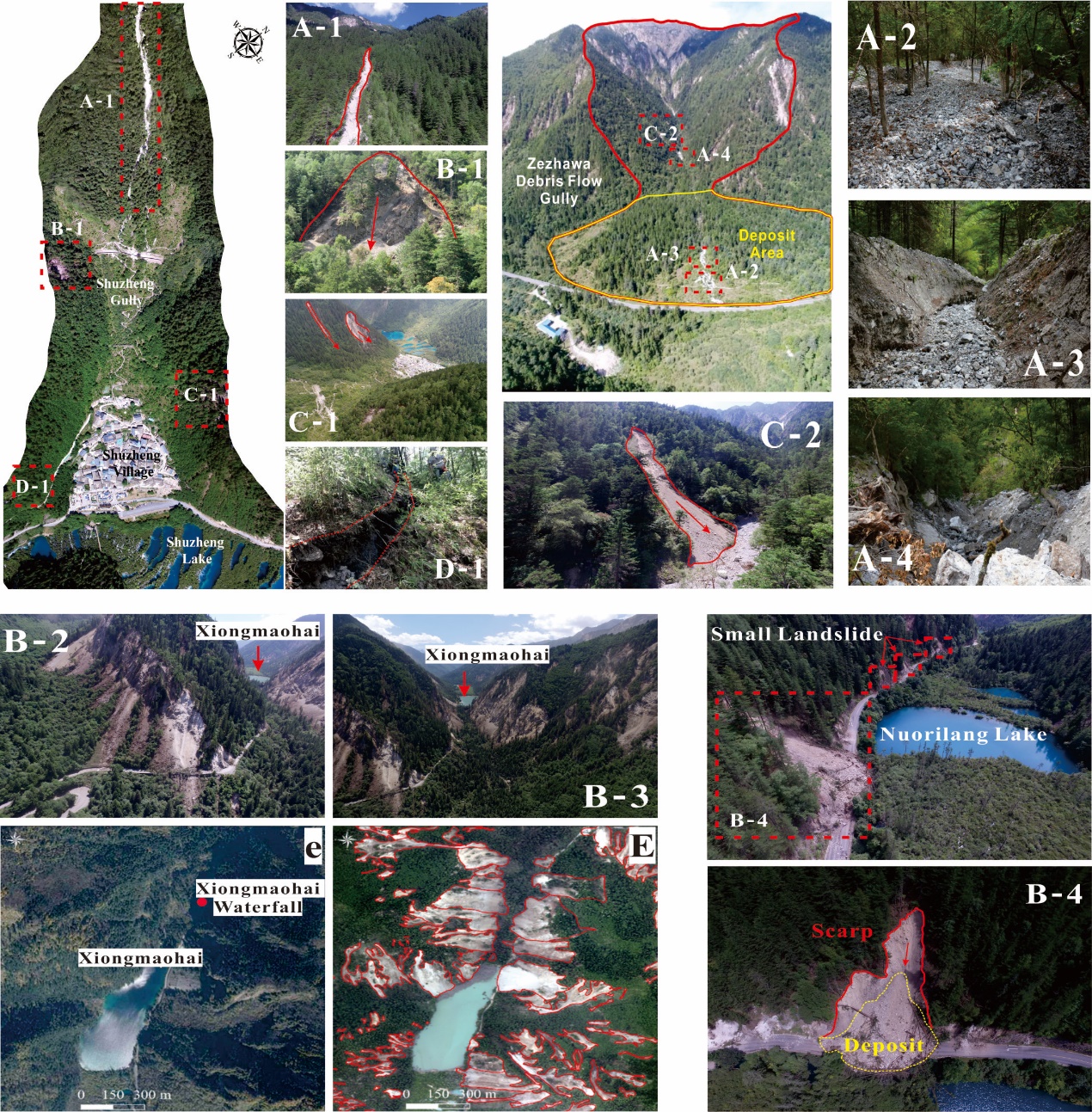

九寨溝地震誘發的典型地質災害現場

九寨溝地震誘發的典型地質災害現場照片