三峽水庫蓄水運行形成的水位季節性消漲導致消落帶面臨植被消亡及生態功能退化、土壤侵蝕加劇和污染物循環累積等一系列生態環境問題。在國家自然科學基金資助下,成都山地所水土保持研究團隊基于三峽水庫消落帶沉積物顆粒時空分異特征,分析了水庫特定水文調節過程和長江上游季節性輸沙疊加效應對三峽水庫消落帶泥沙沉積的篩選過程,并針對對消落帶環境現狀探討了消落帶生態修復策略。

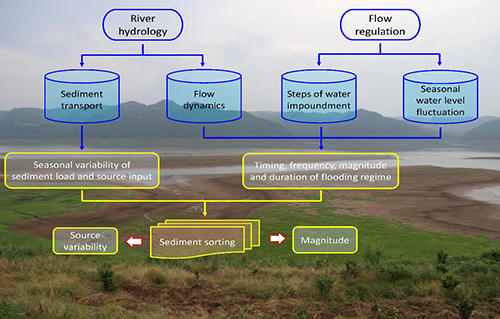

研究表明,三峽水庫消落帶沉積物顆粒存在明顯的橫向、縱向和剖面分異特征,水庫水文調節和長江上游河流季節性輸沙疊加作用,導致消落帶泥沙沉積速率與來源具有明顯的時空分異規律。具體表現為:同一個蓄水周期內形成的消落帶表層沉積物在橫向斷面上沿海拔梯度呈現出由下至上顆粒逐漸變粗的趨勢,沉積速率遞減,反應出蓄水導致的淹沒周期、淹沒時間與對應的水體懸移質泥沙濃度差異的影響;雨季單次洪水事件后,消落帶下部表層沉積泥沙沿水庫縱向自上而下粒度逐漸變細,與水庫水體懸移質泥沙粒度的縱向分布趨勢一致,反映出河流輸沙進入庫區后,粗顆粒優先在庫尾區段發生沉積;以庫區中游消落帶下部沉積剖面為例,其粒度在剖面上呈現明顯的旋回分異特征,反映出季節性河流輸沙疊加沉積的結果,即雨季河流懸移質主要為上游輸沙產物,經過長距離輸送篩選后粒度較細,而旱季降雨減少導致河流輸沙量明顯減少,消落帶沉積泥沙來源主要為庫岸侵蝕產物的近源沉積,粒度較粗。

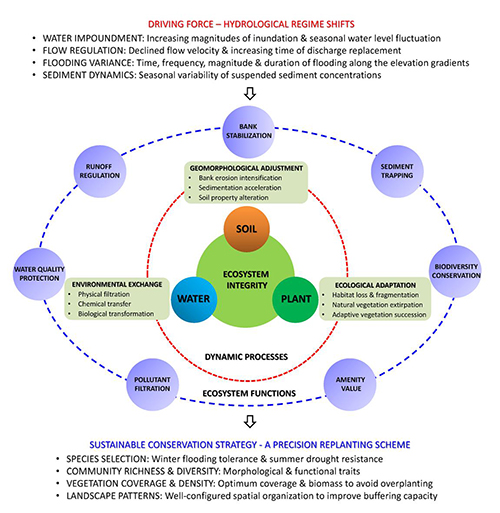

研究表明,消落帶是三峽水庫重要的生態功能帶,具有固土護岸、調節坡面徑流、攔截坡面泥沙和降解污染物等一系列重要的生態功能。植被恢復及其生態功能重建是當前有效的消落帶生態修復手段。植被恢復篩選適生物種對淹水脅迫和抗旱條件耐受性是基本前提,同時根據形態和功能性狀建立多樣化的種群;結合保護目標形成最佳蓋度及種群密度,避免過度恢復導致淹水期營養元素大量釋放,形成污染風險;強調景觀格局構建下的緩沖帶功能最優化,達到護土固岸、調節坡面徑流和攔截泥沙、降解污染物的作用。

研究成果發表在國際學術期刊Science of the Total Environment和National Science Review上。

全文鏈接:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969718310180;

https://academic.oup.com/nsr/article/5/1/10/4093911