磷(P)是植物生長必需的主要養分元素,對維護生態系統穩定具有不可替代的作用。與碳和氮主要來自大氣不同,自然生態系統中P的最終、唯一來源為含P礦物的風化。然而,先前的研究多側重于研究P生物有效性和形態轉化,缺乏對P風化速率的定量研究。成都山地所吳艷宏研究員帶領“山地生物地球化學”研究團隊利用貢嘎山冰川退縮跡地,定量評估了早期成土過程中原生礦物P的風化速率,揭示了控制P風化速率的關鍵機制。

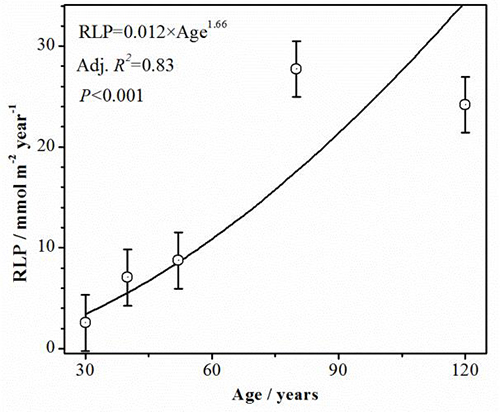

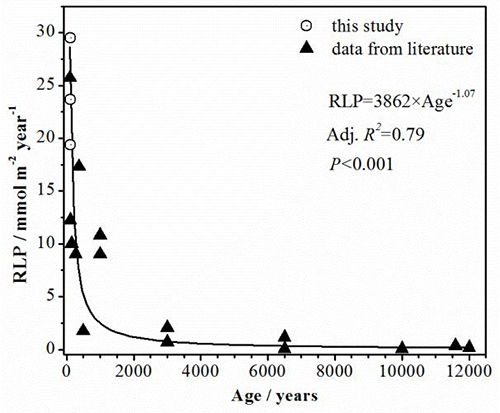

研究發現,早期成土階段(0–120年),P風化速率隨成土年齡快速升高,風化速率的變化可用冪函數擬合(圖1)。在成土年齡小于60年的階段,P風化速率從2.6 mmol m-2 year-1增至8.7 mmol m-2 year-1,在成土年齡60–120年以針葉林為主的階段,P的平均風化速率增至26.0 mmol m-2 year-1。針葉林階段P的風化速率大于溫帶和亞熱帶年齡相近土壤的P風化速率,主要是由于貢嘎山土壤母質具有較多的含P礦物、適宜的水熱條件和快速發育的植被。成土年齡在百年至萬年的階段,P風化速率呈冪函數快速降低,可分為三個階段:小于260年,P風化速率大于10 mmol m-2 year-1;260–2200年,P風化速率介于1–10 mmol m-2 year-1之間;大于2200年,P風化速率降至1 mmol m-2 year-1以下(圖2)。貢嘎山冰川退縮區原生礦物P平均風化速率是全球風化“熱點區”的7倍,全球P釋放速率的47倍,表明氣候變暖已間接加速了高山地區的生物地球化學循環。

該研究不僅闡明了原生礦物P風化速率隨成土年齡的變化模式,補充了Walker & Syers概念模型對原生礦物P快速降低的描述,而且有助于準確評估陸地生態系統發育過程中磷供給量的動態變化。包含該研究在內,成都山地所“山地生物地球化學”研究團隊利用貢嘎山這一“天然實驗室”,已對山地生態系統P的風化釋放(來源)、形態轉化(過程)、植物和微生物的作用(機理)和流失(去向)等方面開展了較為系統的研究。

該研究得到了國家自然科學基金(41630751、41401253)和成都山地所一三五重點培育方向項目(SDS-135-1702)的資助,研究成果已發表在European Journal of Soil Science上。

文章鏈接:https://www.researchgate.net/publication/32301487

圖1 成土早期(0—120年)P風化速率隨成土年齡快速升高

圖2 成土年齡100—12000年P風化速率隨成土年齡快速降低