自然保護區在全球生物多樣性保護中發揮著至關重要的作用。自然保護區不僅能維持物種多樣性,也有助于維持生態系統的功能多樣性和系統發育多樣性。近年來,保護生物學家和管理部門越來越重視保護區的實際功效。十九大報告明確提出了要“實施重要生態系統保護和修復重大工程,優化生態安全屏障體系,構建生態廊道和生物多樣性保護網絡,提升生態系統質量和穩定性”,保護區建設是其中重要組成,關系到生態文明建設的“千年大計”。

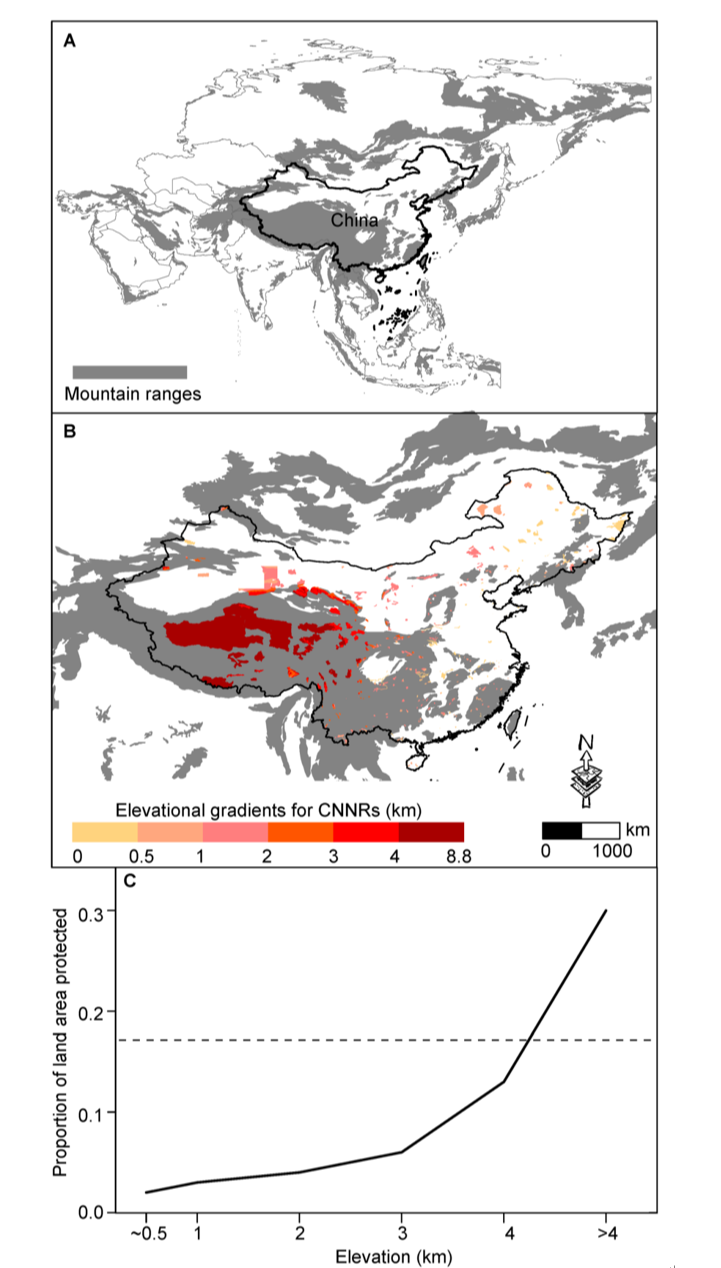

中國科學院成都生物研究所胡軍華研究員、動物研究所蔣志剛研究員和綿陽師范學院游章強教授等研究團隊針對當前國際上已有研究過度依賴WPDA數據庫(World Database on Protected Areas;目前全球保護地最權威的數據庫)而對中國保護區的空間分布與保護水平認識不足和偏差問題,解析了中國428個國家級自然保護區(CNNR)的海拔梯度格局,發現保護區覆蓋率沿海拔梯度遞增。海拔4000m梯度,國家級自然保護區覆蓋率接近愛知(Aichi)生物多樣性第11目標(17%);海拔 > 4000m梯度,覆蓋率約30%。同時,通過比較各等級保護區(地)的數量和面積差異,發現WPDA數據庫在中國保護區(地)數據上存在嚴重遺漏。基于此,考慮到WDPA等大數據庫的應用正成為各學科領域研究熱點之一,本研究建議在開展大數據分析前,務必確保數據源的真實性、權威性和準確性,完善全球行業領域數據共享機制,以保障數據及時更新,助力學科領域發展。該研究結果更新了國際上對中國保護區體系的認識,明確了大數據應用中存在的陷阱,并提出有針對性的科學建議,有助于相關學科領域研究的進一步發展。

該研究成果近期以題為“Pitfall of big database”在線發表于國際學術期刊PNAS(《美國科學院院刊》)。胡軍華研究員、蔣志剛研究員為通訊作者。本研究得到了國家自然科學基金、國家重點研發計劃、中國科學院STS和青促會項目等資助。

中國國家自然保護區(CNNR)的海拔梯度格局及覆蓋率