全球變化下森林生產力與群落穩定性的地下養分維持機制一直是森林生態學研究亟待解決的關鍵科學問題和前沿熱點,但迄今認知仍十分有限。特別地,高緯度/高海拔分布的高寒針葉林由于受低溫、季節性凍土、低養分有效性、短生長季等特征所影響,使得這類針葉林表現為典型的氮(N)受限。但作為區域生態演替形成的頂級群落,高寒針葉林卻具有穩定的林分生產力和群落結構。這引出一個重要問題,在N長期受限且無外源N添加情景下,高寒針葉林通過何種養分獲取策略來維持樹木生長與林分生產力?基于這一前沿基礎科學問題與林業管理現實需求,中科院成都生物研究所森林生態過程與調控項目組以西南典型的高寒針葉林為研究對象,以根際界面為核心,重點圍繞(i)N養分供給特征---(ii)N轉化過程---(iii)N養分吸收等關鍵環節,聚焦森林生產力地下養分維持策略,從根際這一獨特視角,系統揭秘了高寒針葉林生產力穩定的根際養分維持機制。

圖1 川西高寒針葉林景觀

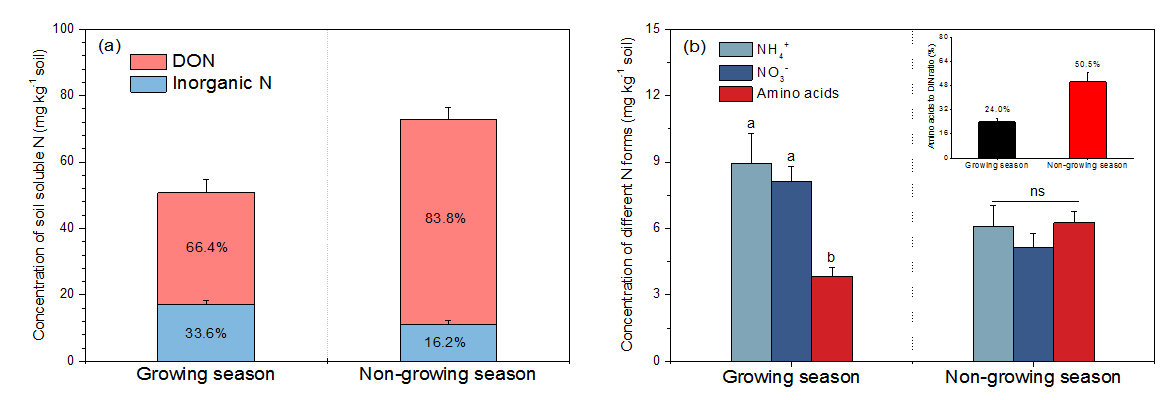

(i)刻畫了高寒針葉林獨特的土壤N庫供給特征---通過不同季節連續取樣分析,厘清了土壤有機態N庫在土壤總N庫中的相對比例及季節動態變化特征,明確了土壤可溶性有機N庫在土壤總有效N庫中的主導性地位,并發現有機N的主導性貢獻在非生長季內進一步被凸顯(大約占土壤總有效N庫的80%)(圖2),有效地保證了該區森林樹木生長所需養分(Zhang…Yin*, 2017, Soil Biology & Biochemistry)。進一步通過穩定同位素分析,證實了高寒針葉林植物具有直接吸收有機N的能力(鄒婷婷…尹華軍*,2017,植物生態學報; Guo…Yin*, 2020, Plant and Soil),并明確了土壤可溶性有機N是該區森林N養分供給的重要來源之一(大約占土壤N養分貢獻的23%~44%)(Zhang…Yin*, 2018a, Soil Biology & Biochemistry)。

圖2 人工云杉林生長季與非生長季土壤可溶性有機態N與無機態N含量差異

(ii)揭示了高寒針葉林根際土壤獨特的N素轉化機制

轉化機制I---通過根系活動實現了以根際土壤NH4+為主導的養分供應模式。利用15N穩定性同位素標記技術,以根際N素轉化的微生物過程為核心,探究了該區樹木根系如何差異化地調控土壤NH4+和NO3-的產生與留存過程的方向與幅度。研究結果表明高寒針葉林樹木通過根系活動促進了根際土壤NH4+產生與留存,同時限制NO3-產生,從而實現根際高效的NH4+養分供給模式(Zhu…Yin*, 2021, Biogeochemistry)。

轉化機制II---ECM外延菌絲大量的新碳輸入誘導了更高效的N養分供給。結合內生長管與同位素技術等手段,實現了根系/菌絲C輸入對土壤養分轉化過程影響差異與貢獻幅度的原位區分與量化評估,發現ECM高度共生的高寒針葉林通過菌絲途徑所輸入的C在土壤新C輸入中扮演了主導性角色(約占土壤總新C輸入的~65%);明確了菌絲途徑C輸入在土壤養分礦化分解中的高激發效率。具體而言,與根系途徑相比,菌絲途徑所誘導的C激發效應強度大約是根系途徑的2倍(Zhang…Yin*, 2018b, Soil Biology & Biochemistry),且菌絲途徑C輸入對根際土壤N轉化過程的促進貢獻大約是根系途徑的4倍(Zhang…Yin*, 2019, Functional Ecology)。

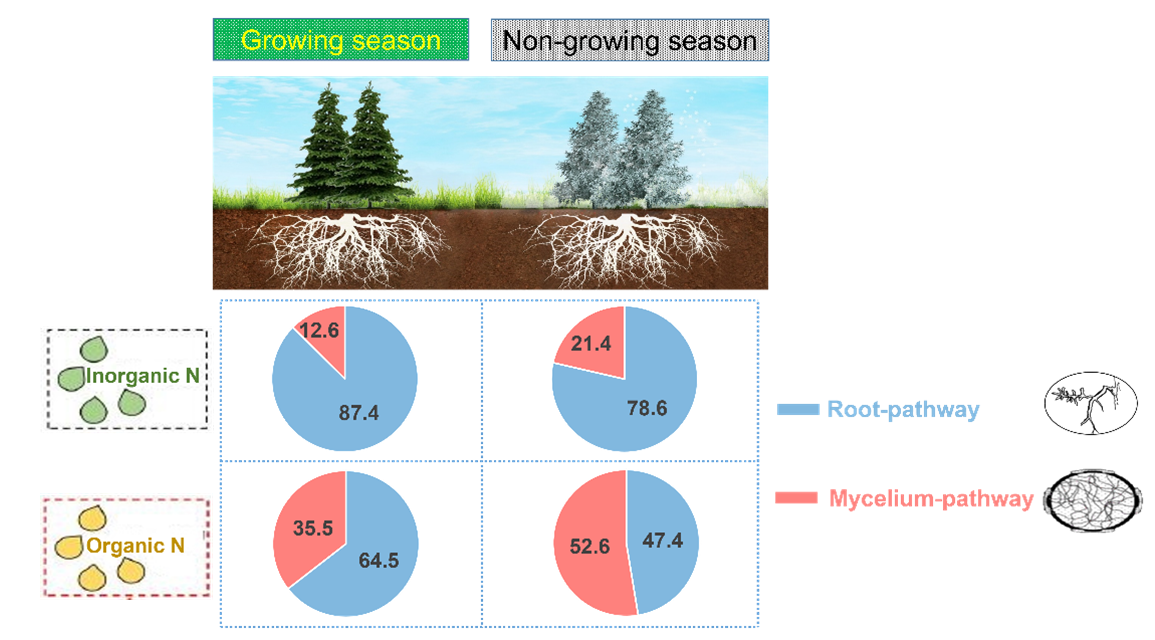

(iii)發現了高寒針葉林獨特的N吸收互補(complementary)策略--通過野外原位區分并量化根系/菌絲途徑對土壤有機/無機態N吸收差異及其相對貢獻,發現盡管土壤無機態N是高寒針葉林養分供給的主要N源,但外延菌絲在土壤有機N養分經濟中發揮了重要作用,且在非生長季菌絲途徑對土壤有機N的吸收貢獻進一步被凸顯,從生長季的36%增加到非生長季的53% (Zhang…Yin*, 2019, Soil Biology & Biochemistry),表明高寒針葉林在根系與菌絲途徑二者之間形成了對土壤不同組分N高效的養分吸收互補策略(圖3)。

圖3 根系/菌絲途徑對有機態N和無機態N吸收貢獻差異

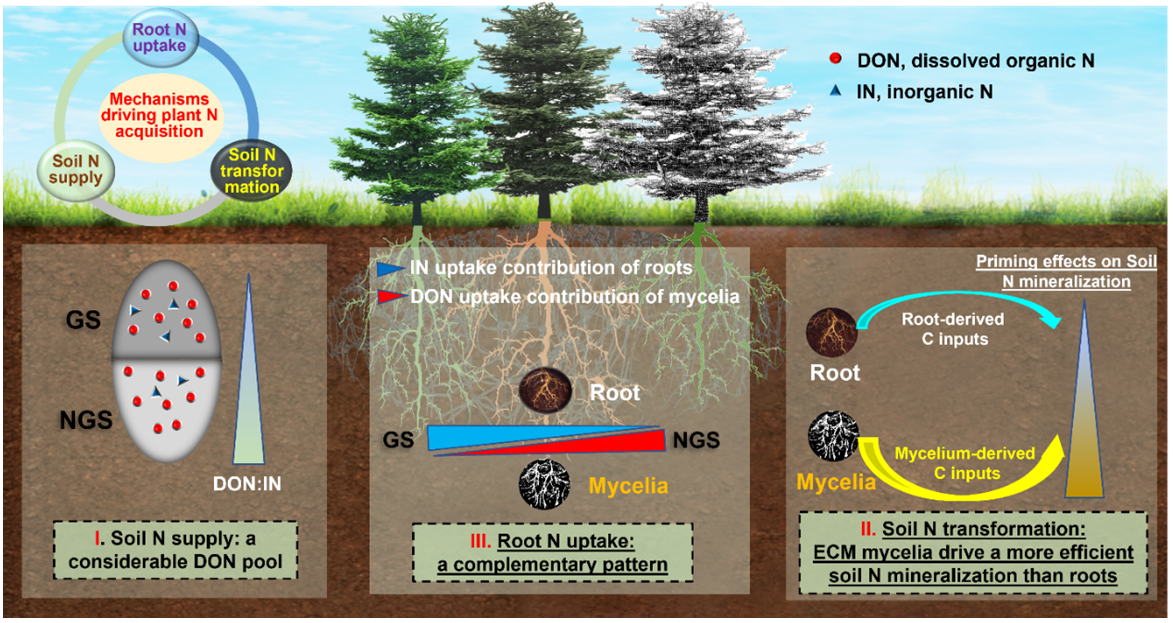

在綜合相關研究結果的基礎上,研究團隊進一步從根際這一獨特視角,聚焦與森林養分獲取策略直接相關的三個關鍵環節(N供給、N轉化與N吸收),解譯了高寒針葉林群落結構和功能穩定的根際養分維持機制“密碼”,并構建了高寒針葉林地下養分獲取策略的概念框架示意圖。其核心要點如下:i)獨特的養分供給特征:高寒針葉林土壤中擁有相當可觀的可溶性有機態N庫,尤其在非生長季,緩解了該區森林樹木生長對土壤無機態N的依賴程度。ii)高效的根際N素轉化機制:外延菌絲大量的新C輸入,誘導了高效的土壤N養分轉化與供給效率。iii)獨特的N養分吸收互補策略:根系/菌絲途徑在生長與非生長季形成了對土壤不同組分N高效的養分吸收互補模式(圖4)。綜上,高寒針葉林通過多個根際養分過程的協同而形成了高效的N養分獲取策略,維持了高寒針葉林群落結構和功能穩定性。本研究成果豐富和推進了高寒森林生產力養分維持的根際生態學機制及其理論體系的科學認知,尤其賦予了ECM外延菌絲獨特功能的新見解,為高寒森林應對全球氣候變化的適應性管理提供了重要的理論支撐。

圖4 西南高寒針葉林根際養分獲取策略框架示意圖(*GS:生長季;NGS:非生長季)

上述研究結果近期以“How do nitrogen-limited alpine coniferous forests acquire nitrogen? A rhizosphere perspective”為題發表在林學一區TOP期刊《Forest Ecosystems》上。該論文第一作者為中科院成都生物研究所尹華軍研究員,通訊作者為張子良博士(現為美國伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校博士后研究員)。此外,北京大學朱彪研究員和芬蘭自然資源研究所Bartosz Adamczyk博士參與了部分工作。上述研究得到了第二次青藏高原科學考察項目、國家自然科學基金和中科院“西部之光”交叉團隊等項目的聯合資助。